和歌山市消防局では、敬老の日を含む一週間を「高齢者等防火推進週間」と定めています。

今年は9月14日(日)~9月20日(土)です。

この週間では、高齢者等のみなさんが火災による被害に遭うことがないよう、高齢者福祉施設等を対象とした訓練や広報など、防火に対する意識を高めたり実際に火災が起こった際の対応力を向上させるための様々な活動が実施されます。

火災を防ぐために

防炎品を日常生活に取り入れる

燃えにくい加工が施されている「防炎品」は、小さな火種が接しても焦げるだけで、簡単には着火しません。また、着火しても「自己消火性」(自ら延焼拡大を停止する性能)により簡単には燃え広がりません。

こうして火災の成長を抑制することで、初期消火や避難などの対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。

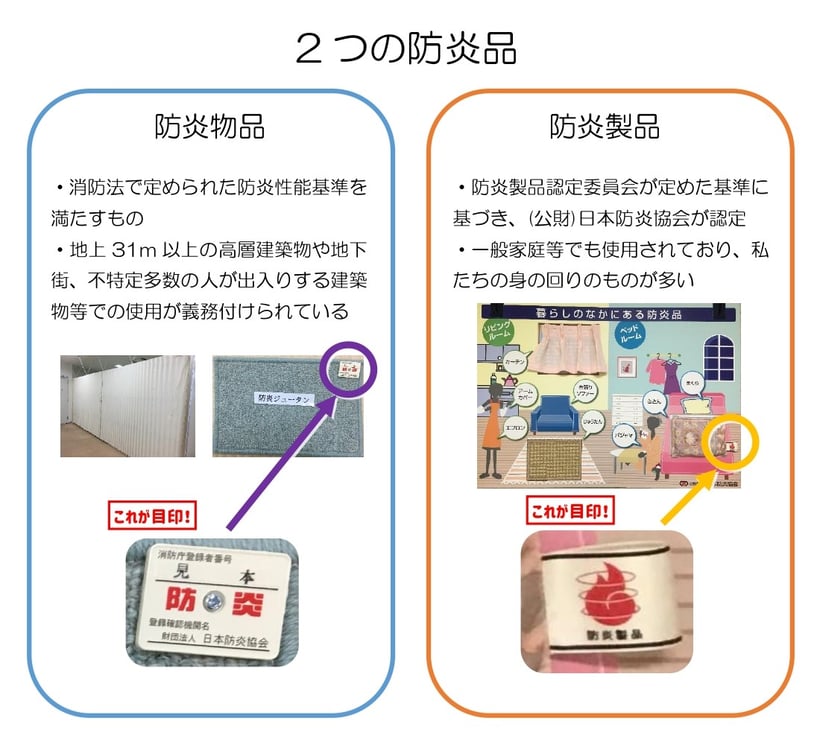

防炎品には、法律により特定の施設で使用が義務付けられている「防炎物品」と、それ以外の、一般家庭でも使用される「防炎製品」の2種類があります。

防炎製品は、寝具、衣服、カーテン、ソファー、車のカバー等、身近なものに数多く存在します。ぜひこの機会に調べてみて、日常生活のなかに取り入れてみましょう。

住宅用火災警報器の設置・点検をする

住宅用火災警報器は、煙や熱を感知すると、警報音や音声、光などで火災の発生を知らせてくれます。古くなると、電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に新しいものと交換しましょう。

また、住宅用火災警報器が適切に作動するよう、定期的に作動確認や電池交換を行いましょう。

住宅防火 いのちを守る 10のポイント ~4つの習慣・6つの対策~

4つの習慣

- 寝たばこは絶対にしない、させない

- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

- こんろを使うときは火のそばを離れない

- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

6つの対策

- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する

- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する

- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する

- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく

- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく

- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

出典:消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)

防炎品を使用する、避難経路と避難方法を確保する等、高齢者等の方にとってはもちろんそれ以外の方にとっても日ごろから心がけて備えておきたい重要なポイントです。

防火意識を高め、火災による犠牲者を減らしましょう!